Stresstest in Venedig: Konzept des Deutschen Pavillons für die Biennale 2025

20. Februar 2025

Foto: Stresstest / Gustav Goetze

Als „Team Stresstest“ widmen sich die Kurator*innen des Deutschen Biennale-Pavillons in Venedig 2025 den massiven Auswirkungen der Erwärmung auf den urbanen Raum – und wollen dabei auf eine sinnliche Erfahrung wissenschaftlicher Analysen setzen. Verantwortlich ist ein Team bestehend aus Elisabeth Endres sowie Gabriele G. Kiefer (beide TU Braunschweig), Daniele Santucci (RWTH Aachen) und Nicola Borgmann (Architekturgalerie München).

Steigende Temperaturen, Wetterextreme und deren soziale wie wirtschaftliche Folgen stehen im Mittelpunkt. Der Pavillon soll demonstrieren, wie Städte auf Hitzeinseln reagieren und welche Strategien nötig sind, um Ballungsräume lebenswert zu erhalten. Städte mit hoher Flächenversiegelung und mangelnder Begrünung speichern Hitze übermäßig. Gesundheitliche Risiken wie Dehydrierung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu. Schon heute sterben jährlich tausende Menschen an den Folgen extremer Hitze – insbesondere ältere, sozial benachteiligte oder vorerkrankte Menschen in Großstädten.

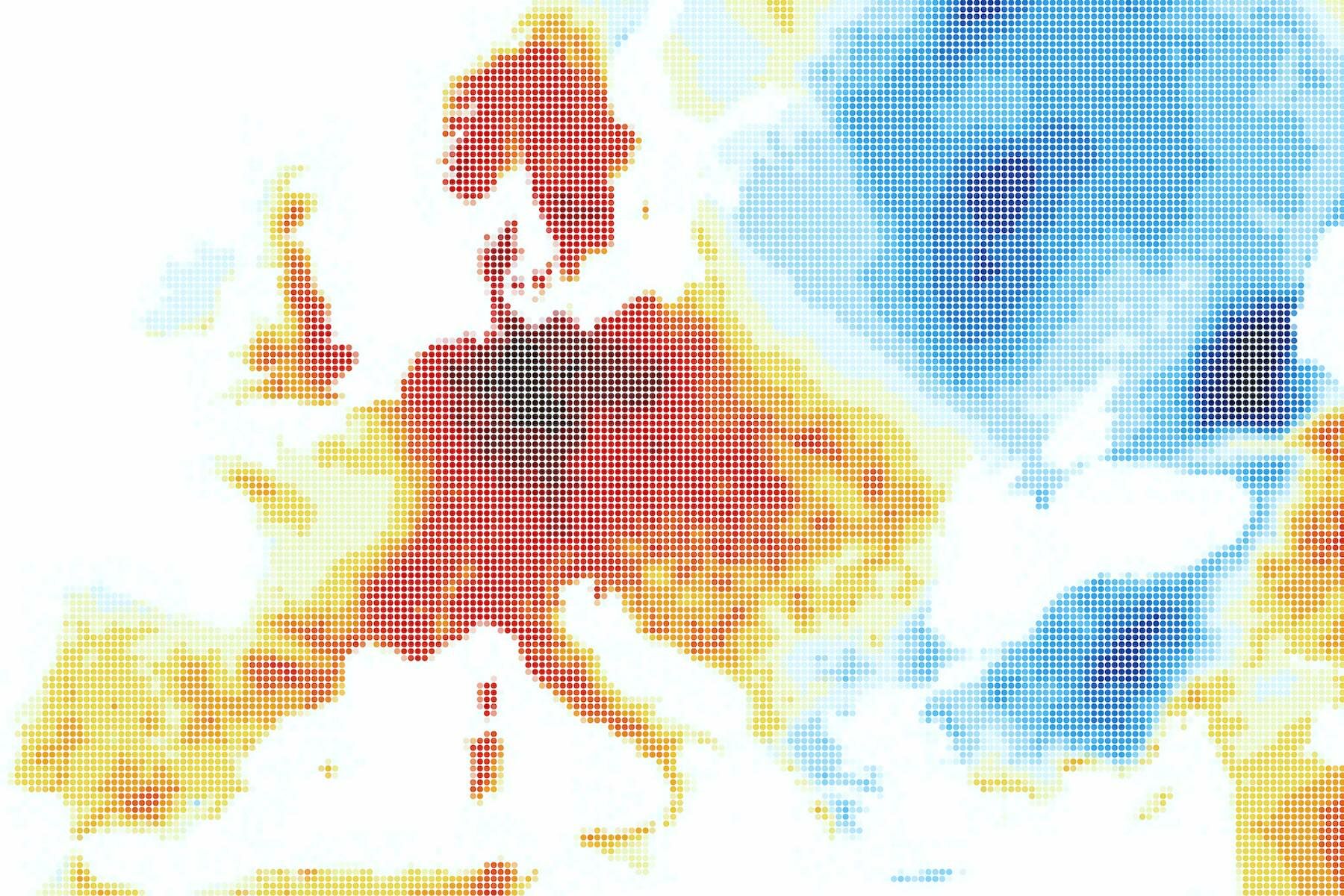

Europakarte mit Oberflächentemperaturanomalien am 20. Juli 2022. Foto: Stresstest / Josef Grillmeier

„Die Architektur muss Lösungen für diese Belastungen bieten“, betont Elisabeth Endres. Neben grüner Infrastruktur spielt etwa durchdachte Stadtplanung eine Rolle, die öffentliche Räume als „Common Spaces“ für alle neu denkt. Wie genau der Deutsche Pavillon aussehen wird, dazu hielt sich das Team allerdings bedeckt. Klar ist, dass die Ausstellung auf sinnliche Erfahrungen und Wissenschaft setzen will. Besuchende sollen physisch wie psychisch mit dem zukünftigen Stadtklima konfrontiert werden. Nach dem Prinzip „STRESS und DESTRESS“ soll es aber auch Räume der Erholung geben, in denen klimaresiliente Lösungsansätze erfahrbar werden.

Digitale Modelle realer Stadtregionen zeigen dabei mikroklimatische Veränderungen in urbanen Räumen. Das Team will wissenschaftlich fundierte Lösungen für eine klimaresiliente Transformation entwickeln – wie Verschattungskonzepte, weniger Bodenversiegelung oder alternative Bauansätze. Mit greifbarer Darstellung der Forschung sollen Politik, Stadtplanung und Gesellschaft zum Umdenken bewegt werden.

Dieser Text basiert auf einem redaktionellen Beitrag von BauNetz CAMPUS